Mi chiamo Stefania De Biasi. Nel 2008 ho creato appuntidicarta – uno dei primi litblog italiani monautore – quando ancora il format richiesto si avvicinava più al longform che alla rassegna a note e la determinazione dell’identità autoriale non rientrava nelle necessità della blogging culture. L’ho curato e mantenuto attivo fino alla fine del 2024. AdC resterà visibile, ma non verrà più aggiornato. Ringrazio tutti coloro – davvero tantissimi – che nell’arco di questi sedici anni sono passati da qui: lettori, case editrici, scrittori, studenti per le tesi di laurea, giornalisti. Se desiderate, potete trovarmi qui: https://cinquepassifuori.blogspot.com/.

“Quando ormai era tardi”, Claire Keegan

Nel 2022, Claire Keegan dona al suo editore parigino il racconto “So Late in the Day“, apparso sulle pagine del New Yorker alcuni mesi prima. A tradurlo per la lingua francese è Jacqueline Odin e Sabine Wespieser éditeur, che con questa e altre pubblicazioni celebra i propri vent’anni di attività, lo intitola “Misoginye“.

L’intestazione deriva da un passo della storia offerta in dono, frammento in cui si assiste a uno scontro verbale fra una giovane donna – franco-britannica residente a Dublino per lavoro – e il findanzato irlandese, proprio riguardo ad argomenti di maschilismo e, potremmo dire, di interiorizzazione del patriarcato. [Anticipazione: la discussione accade a pochi giorni dal matrimonio e la celebrazione alla fine non avverrà, come si evince sin dalle prime righe del racconto, ma la motivazione non è strettamente connessa al diverbio di cui sopra, che risulta piuttosto esplicitazione di non-detti].

Nella versione originale di Keegan la scelta del titolo appare all’apparenza più sfumata – ma anche più provocatoria e meno scontata rispetto a quella della casa editrice. In “Quando ormai era troppo tardi” (nota: per mano di Einaudi una modifica di non poco conto, anche – ma di significato altro) la scrittrice irlandese difatti racconta non tanto le dinamiche patriarcali quanto il cosa accade all’interno di una coppia pervasa da una specie di sottesa e inespressa tension cruelle, prendendo come punto di vista quello del protagonista maschile. SW éditeur ribalta invece il punto d’osservazione, consegnandolo al giudizio di una parte del tutto femminile.

Anche tanto Internet di lettori e lettrici dichiara necessaria una presa di posizione netta, che vede nel dualismo oppositivo maschio-femmina, carnefice-vittima, il nucleo della rappresentazione, senza all’apparenza curarsi della questione del punto di vista, che invece Keegan definisce con atto programmatico fin dal titolo: il so late in the day, infatti, si riferisce sia al contesto agito – il viaggio di ritorno dall’ufficio che l’uomo intraprende nel giorno in cui invece avrebbe dovuto sposarsi – sia alle riflessioni del protagonista riguardo a delle supposte mancanze nei confronti dell’ex-fidanzata, sia anche all’irrevocabile decisione della donna di lasciare il compagno (ecco la focalizzazione di Einaudi, che nel taglio secco del riferimento alla giornata particolare decide di tagliar via tutta la parte allacciata allo spazio-tempo di cui sopra).

Offrono riscontro a questo sistema di pensiero, mi pare, due punti interni al testo, a dire fondamentali – di struttura e di argomenti, che prendono forma nell’edizione 2023, in cui la casa editrice Grove Press NY unisce il sopracitato pezzo ad altre due narrazioni brevi: “The Long and Painful Death”, del 2007, e “Antarctica”, uscito nel 1999. Il primo punto è che i testi si trovano sistemati alla rovescia cronologica, con il più recente “So late in the day” in apertura a far da specchio all’ultimo, “Antarctica”; il secondo punto è che il titolo dalla raccolta – in inglese originale – rende l’idea di una rinuncia di fondo a qualsiasi tentativo di confronto, mediazione, finanche riparazione.

Nel mezzo di questo trittico dell’amore maligno il posto centrale è occupato da “The Long and Painful Death”. “Una morte lenta e dolorosa” – che, va detto, potrebbe benissimo vivere da sé, al di là della contestualizzazione temporale (questione invece piuttosto importante per il terzo racconto) – è dedicato a quella ben specifica repulsione per le donne che da sempre alberga all’interno di certi ambienti letterari. Se in “So Late in the Day” Sabine si libera dal fidanzato oppressore lasciandolo appena prima delle nozze, ecco in “The Long and Painful Death” una giovane e talentuosa scrittrice ospite di una residenza per artisti che cerca di evitare l’ira di un collega anziano tramite la blandizie della cucina, in un crescendo di suspense e angoscia per quella visita imprevista che potrebbe trasformarsi in una brutta avventura della stanza chiusa, (questo dei tre è per me il pezzo più raffinato, nel recupero del gesto tutto femminile e antico del nutrire, come al piegare la materia del materno, manipolarla a forza rientrandola nel solco da dove in qualche modo era stata in grado di rigurgitare fuori); infine in “Antartica”, il terzo racconto, il più antico dei tre, una donna-felicemente-sposata resta vittima di stupro, nel suo desiderio di emancipazione e trasgressione. Quindi, a considerare questa raccolta come un banale manifesto di lotta al patriarcato le si farebbe, ho idea, un torto.

“E poi, giusto giusto un mese prima, era arrivato il furgone del trasloco con tutte le sue cose: una scrivania e una sedia, una libreria, scatoloni di libri e dvd, cd, due valigie piene di vestiti, una grossa riproduzione di un quadro di Matisse con un gatto che infilava la zampa in una vasca di pesci rossi e delle foto incorniciate di persone a lui sconosciute che lei aveva sistemato e appeso qua e là, spostando altre cose, come se la casa adesso fosse anche sua. Una buona parte dei libri era in francese, e lei aveva un aspetto diverso col viso struccato, mentre si aggirava in tuta, sudando e sollevando questo e quello, costringendolo a sollevare e spostare le sue cose, spingendo i mobili, con la faccia tesa per lo sforzo. E c’erano pentole e padelle, un tappetino da yoga, gonne e camicette, grucce di legno, un filtro per l’acqua, scatole di tè, un macinino da caffè.”(*)

” – Credi che i soldi mi escano dalle orecchie? – aveva detto lui, e subito aveva sentito l’ombra lunga del linguaggio di suo padre passare sopra la sua vita, in quella che avrebbe dovuto essere una bella giornata, se non una delle più felici.”

Cathal, il protagonista di “So late in the day”, è in concreto un omino un poco gretto, figlio anche inconsapevole di una certa Irlanda di paese, taccagna e retrograda, ma la compagna Sabine di contro non sembra brillare, né per intraprendenza né per sentimento. Quasi trascinata dagli eventi (alla proposta di matrimonio risponde con quella che appare una vaga noncuranza e passano settimane prima di un tiepido convincimento), si rende soggetto attivo unicamente all’interno di una specie di dinamica del trasbordo, nel rovesciare in casa del compagno vita e pensieri al di là, sembrerebbe suggerirci Keegan, di una contezza d’intento, per quello che significhi traghettare se stessi dal singolo quotidiano a una dimensione doppia, strutturata nel progetto.

” (…) e si era alzata, decisa a svuotare l’ultimo scatolone, e aveva spinto il rasoio e il dentifricio di Cathal da parte sulla piccola mensola di vetro nel bagno che si apriva sulla camera, per far posto alle sue cose. E c’erano anche creme, balsamo per capelli, contraccettivi e una busta piena di cosmetici, scatole di tamponi.”

Sono convinta dell’intento di Keegan: far risuonare nelle orecchie del lettore quel lieve tintinnio di bottigliette da bagno. Come non si sia notato questo gesto di mano spessa, del riempire casa d’altri, mi resta un mistero – impossibile sia stato casuale, per via dello spazio fisico, di numero delle righe intendo, che occupa nella dimensione strutturale del racconto. La verità è che dobbiamo fare i conti con l’ipotesi che Keegan con “So late in the day” abbia voluto a bella posta rendere nullo il dualismo della colpa nei sessi. Il “voi” al maschile collettivo che Sabine utilizza nella reprimenda al compagno in questo senso appare più un adesivo appiccicato a sottolineare l’artificioso di certe affermazioni che una reale e concreta presa di posizione intima, sociale e politica. Come a domandarci dove possa davvero arrivare il femminismo, se poi nel pratico si risolve in un allargarsi di spazio col deodorante su una mensola da bagno. Così come sono precisamente sicura che in “Antartica” quelle righe – chi legge con me ha portato in regalo un aggettivo primario: di evento “esiziale” – siano da Keegan state sistemate lì per contezza, a ricordarci, ancora e ancora, di questo fatto così dololoso e tagliente del momento in cui si sceglie:

“Lei non era in vena di fare sesso. Nella sua mente se ne era già andata, era già davanti a suo marito alla stazione. Si sentiva pulita, sazia, al caldo; tutto quello che desiderava adesso era una bella dormitina in treno. Ma alla fine non riuscì a trovare un motivo per non andare, e cedette come se fosse un regalo di addio. Disse di sì.”

/ Claire Keegan, “Quando ormai era tardi”, traduzione di Monica Pareschi, Torino 2024 / ricevuto in regalo – unospazio

(*) in originale: “And then, this time last month, the moving van had arrived with all her things: boxes of books and DVDs, CDs, a table and chairs, two suitcases filled with clothes, a large Matisse print of a cat with its paw in a fish tank, and framed photographs of people he did not know, which she placed and hung about the house, pushing things aside, as though the house now belonged to her, too. A good half of her books were in French, and she looked different without her makeup, going around in a tracksuit, sweating and lifting things and making him lift and move his own things, rearranging furniture, the strain showing so clearly on her face. And there were pans and a wok, a yoga mat, skirts and blouses, wooden hangers, a water filter, cannisters of tea, a coffee grinder, lamps.“

“Una vita prima di questa”, di Fernanda Trìas (trad. Massimiliano Bonatto)

Nella sua lingua, Fernanda Trìas (Montevideo, 1976) racconta di un terrazzo – La azotea appunto – unico punto di contatto con la realtà del mondo esterno per Clara, una giovane donna che vive rinchiusa in casa insieme al padre, alla figlioletta Flor e a un canarino. Alle finestre dell’appartamento, un caseggiato popolare che tuttavia per alcuni tratti sembra piuttosto conservare le vestigia di un lusso decaduto, Clara ha applicato dei drappi, lo spioncino della porta reso cieco da un pezzo di carta assorbente, la porta legata con giri di chiavistelli; sullo stoino la spesa è lasciata da una donna straniera, badante e mammana, pagata per questi servizi, le medicine vengono consegnate da un trafficante prezzolato. A nessuno è dato sapere del perché di questa che pare una scelta. Mentre il genitore è allettato e si consuma inerme dentro una malattia non meglio precisata e la bambina – nata in casa e mai uscita dal perimetro domestico – conserva il segreto di una paternità forse proibita, la giovane donna, licenziatasi dal lavoro, impiega il tempo delle proprie giornate nell’accudimento, in un delirio crescente e ossessivo di onnipotenza e autodistruzione.

“Credo che Julia si sentisse protetta all’ombra di quel muro. Non andava mai a messa la domenica, le piaceva stare in chiesa da sola e preferiva andarci all’ora della siesta, quando tutti si dimenticano dei santi. Si sedeva sui banchi in fondo e guardava nel vuoto; immagino fosse in attesa che succedesse qualcosa di speciale. Il suo era un avvicinamento fisico: stare il più vicino possibile alla schiena di Dio. Forse pensava che accanto a quel muro non le sarebbe successo niente di brutto. Però si sbagliava. A volte l’accompagnavo. Gattonavo sotto i banchi finché la calzamaglia diventava tutta nera e si bucava sulle ginocchia. Mi piaceva l’odore di vernice fresca, soprattutto se potevo staccarne delle palline indurite e succhiarle come una caramella. Julia pregava e guardava davanti a sé. Che strana l’aria delle chiese. Densa, appiccicosa, colma di presenze.”

Con il trascorrere dei giorni, dei mesi, finanche degli anni, tutto si incrina: i risparmi messi da parte vengono a esaurirsi, l’amministratore di condominio per via delle spese insolute taglia le fonti di approvvigionamento in un susseguirsi cadenzato e ineluttabile: gas, luce, acqua; le stagioni si avvicendano l’una sull’altra, feroci (e rovesciate, siamo nell’emisfero australe), i quattro abitanti della casa come a rimpicciolirsi rispetto non solo alla parte del fuori ma anche alle necessità, ridotte all’essenziale – vestirsi come si può, lavarsi quando si riesce, nutrirsi con ciò che si recupera, parlare nel silenzio – nella parte del dentro di un’abitazione le cui mura si stringono attorno ai quattro corpi ancora vivi, una stanza chiusa dopo l’altra, porte sprangate a proteggere dal freddo tremendo o dal caldo insostenibile, polvere sotto i letti, il buio della notte abitato da candele e fantasmi e dalle risate di una bambina molto piccola che – con i capelli agghindati a trecce sopra una crosta lattea persistente, che nessun medico ha mai avuto modo di esaminare – balla nelle macchie di luce di quei piccoli fuochi fatui. Unica aderenza con l’ambiente esterno è per Clara la notte, durante la quale la donna sgattaiola fuori dall’appartamento; infagottata nei maglioni smessi della matrigna, sotto i quali non porta biancheria, Clara sale le scale del palazzo, descritte come labirintiche, paurose e insondabili – luogo di poliziotti corrotti, puttane e travestiti, vecchie inacidite e delatrici, complotti di Stato per rapire la figlia -, fino ad arrivare al terrazzo e a ciò che questo spazio vuoto e pericolante, sferzato dal vento gelido o bruciato dalla canicola, vuole significare, nella percezione di Clara e nel senso del romanzo.

Racconto d’atmosfera, horror, romanzo d’introspezione psicologica, analisi sociale, scrittura sul dramma psichico – stupiscono i 23 anni dell’autrice uruguaiana al momento della stesura. Precedente a Melma rosa, ne contiene già quasi tutti i temi, come in embrione ma già definiti nelle cellule che li comporranno: il mistero della triplice essenza: figlia, moglie e madre; la tempesta emotiva della maternità; il ruolo del maschile, l’eredità dei padri; e ancora: indifferenza sociale, crisi economica, degrado urbano. Melma rosa in questo senso non costituisce un prosieguo e nemmeno una ripetizione, quanto più il concretizzarsi di questi temi all’interno di un recipiente diverso, ricerca tematica e stilistica che si affina, in specie nella caratterizzazione dei personaggi e nella precisissima indeterminatezza del contesto, a trovare nuove strade – il distopico nel caso di Melma rosa – per esprimersi al meglio.

“Da un’estate all’altra la casa all’angolo si trasformava. Non erano grandi cambiamenti e agli occhi di un’altra persona sarebbe parsa una semplice casa abbandonata, ma per me era diventato l’unico concetto comprensibile di cosa significasse invecchiare. Pensavo che un giorno sarei tornata e non avrei trovato più nulla. Non perché l’avessero demolita, ma perché si era disintegrata da sola e di lei non restava altro che un mucchietto di calce in mezzo alle erbacce del prato. Quando chiesi a papà perché non ci vivesse nessuno, mi rispose che la casa era così vecchia che ormai non ci si poteva fare più niente.”

Nelle righe scritte da Trìas non esiste menzione di una vita di prima di questa o per lo meno quella vita precedente, sicuramente esistita, rimane nell’ombra, solo accennata – una professione d’ufficio per Clara, la passione del padre per le passeggiate al mare, le vacanze in famiglia, la morte improvvisa dell’insopportabile matrigna Julia, per un incidente di cui non si rivelerà dettaglio – e non viene mai a rappresentare la parte focale dello scritto. A peccar di precisione occorre definire La azotea come un lungo flashback, all’interno del quale Clara – sdraiata a letto, nell’ultima notte che presumibilmente trascorrerà con il padre e la figlia, per via dell’intervento dei servizi sociali – rievoca dall’inizio il processo di hikikomori; questo strumento stilistico tuttavia non pare atto a recuperare il dettaglio sul prima quanto, dicendo banale, a creare e a mantenere attiva la tensione narrativa. Annie McDermott nella traduzione inglese mantiene il titolo originale e anche le copertine delle varie edizioni in spagnolo (la prima uscita risale al 2018) recuperano più o meno tutte, con qualche differenza attribuibile a variabili di spazio e di tempo (e di gusto), i fondativi tematici del testo.

Estetica, Ecologia, Biodiversità

C’è questo ciclo di seminari al quale ho partecipato, fra aprile e maggio: una serie di lezioni interdisciplinari organizzate dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze vòlte ad approfondire il rapporto tra estetica ed ecologia. Vorrei lasciarne qui una breve traccia.

Persistenze: contemplazione, distanza, giudizio, gerarchia / Nell’analisi dei modi che abbiamo di concepire le relazioni fra noi, esseri umani, e lo spazio che occupiamo sta la riflessione sulla centralità del paesaggio (1) e il rapporto di quest’ultimo con ciò che, invece, definiamo ambiente. Se con “ambiente” intendiamo, nella maggior parte dei casi, il generico di una non ben esplicitata natura, dentro a “paesaggio” inseriamo osservazione e rappresentazione, all’interno di un sistema di pensiero dualistico che include la mediazione operata dalla cultura alla quale apparteniamo. Proprio qui, nella ricerca sul paesaggio – ciò che esso ha sempre significato per la nostra civiltà occidentale e come dalla nostra civiltà occidentale è stato rappresentato (2) – si rende evidente come la crisi ecologica non possa più restare disgiunta dalla crisi dei saperi umanistici e nemmeno da quella dell’estetica. Paesaggio-pittura ed eccezionalismo, escapismo e feticizzazione dell’esperienza, neutralizzazione dei conflitti e pratiche colonialiste: durante il seminario ci si è domandati cosa si intenda con “percepire ecologicamente“, come si possa recuperare la natura sostanziale del paesaggio come “infrastruttura vivente all’interno della quale resti vivo il nesso fra comunità, giustizia, natura ed egualità” (3) e in che modo fruirne in senso estetico.

La risonanza nell’esperienza estetica: assottigliare l’ego, nella memoria di cinematiche motorie / Cosa si intende per estetica relazionale – o ecologica? Cosa significa “percepire nella corrispondenza“? Forse tornare a “riaprirci alla ricettività”: un certo “atteggiamento disposizionale”, si diceva, che nella sospensione del giudizio si ri-orienta in senso riflessivo e mira ad accogliere l’esperienza nell’ottica di una “postura espansiva di accoglienza e compassione” (4). Se il punto di crisi dell’estetica è proprio la perdita della “risonanza” (all’interno di un “piano di comunanza”), e se lo spazio architettonico nasce come “evocazione di cinematismi motori” (5), in che modo le neuroscienze possono contribuire a un approccio più umanocentrico di architettura, urbanistica e disegno del paesaggio?

Pesci, uccelli, talpe, coccodrilli e altre bestie che popolano cieli e sogni suburbani / Se ci venisse posta la domanda: what is nature in the city – a cosa pensi, quando pensi alla natura nel contesto urbano – probabilmente risponderemmo: piante, aiuole, spazi di verde incontaminato, poche persone, tranquillità. (E gli animali? Dove sono finiti?) Se ci venisse posta la domanda: what is culture in the city – a cosa pensi, quando pensi a ciò che significa cultura nel contesto urbano – probabilmente risponderemmo: musei, monumenti, edifici storici, cinema, forse librerie e biblioteche. (E la dimensione intangibile? Dov’e che ce la siamo persa?) Cosa significa quindi conservare oggi natura-e-cultura all’interno di un contesto urbano? (6) Ma anche, ci si domanda cosa significhi per il benessere di una persona avere a che fare con un certo ambiente, perché il tema della qualità della vita afferisce a più discipline, compresa la filosofia (7), e tocca non solo argomenti sociali e politici ma anche quelli relativi alla conservazione della biodiversità, alla coesistenza e convivenza di esseri viventi umani e non umani, all’etologia (8) fino alle pratiche del rewildening e le punte più estreme del conservazionismo (9).

Labelling necesse est: dal canone agli strumenti di immaginazione / Che cosa hanno da dire la letteratura e le arti riguardo la crisi ecologica? Malgrado parlare di canone sia questione spesso fuorviante, si riconosce la necessità di alcune linee guida: Giulio Ferroni, Enza Biagini, Serenella Iovino, Anna Re e poi via via chi di ecologia letteraria si è occupato ancor prima dei testi fondativi, da Ortese a Meneghello (10). Il punto tuttavia è altro ancora: come e cosa comunicare, relativamente all’Antropocene, a bambini e ragazzi, nell’eterna alternanza, che da sempre esiste nella letteratura per i piccoli, fra l’attitudine “franca e di verità” e quella “protettiva” (11). Se da una parte occorre limitare i sentimenti di ecoansia (l'”ecocidio irreversibile”) dall’altra bisognerebbe anche star lontani da una certa estetica del disastro che, di fatto, elimina dalla conversazione l’analisi politica, reiterando l’idea di una distopia neoliberista all’interno della quale siano preponderanti gli scenari di sopravvivenza elitaria (11). Dal tema della “salvezza ingegnerizzata” a quello del lutto, dal paesaggio sintetico agli spazi dell’assenza (12), fino alle riflessioni sull’antispecismo, anche il canone della narrativa “del dopo”, in specie per i bambini, ha bisogno di una ridefinizione. Andiamo insomma dotati di “strumenti di immaginazione” (11) che nella fondazione scavalchino l'”educazione di massa al meno” (meno risorse, meno diritti, meno democrazia) e ci aiutino a sviluppare uno sguardo nuovo, contaminato, su un linguaggio che deve di necessità sistemarsi all’interno di una visione post-coloniale.

Non è certo possibile riassumere in poche righe tutti gli interventi proposti dai singoli relatori. Qui mi sono permessa di sistemare solo alcune, brevi e di fatto non esaustive note a riguardo, tra le tante pagine di appunti presi durante le lezioni. Ringrazio Mariagrazia Portera e Vincenzo Zingaro di UniFi per la disponibilità e l’accoglienza: gli strumenti di partecipazione on line sono così preziosi.

Note: (1) Qui i dettagli e il programma del seminario, sul www. della facoltà di Lettere e Filosofia (DILEF) di UniFi. Le lezioni sono parte delle attività del National Biodiversity Future Center, all’interno del progetto EUniWell «Human and non-human well-being in the Anthropocene city: Guidelines for interdisciplinary research and sustainable policies». / (2) e (3) Dall’intervento di Alberto Siani (Università di Pisa) “Dall’ambiente al paesaggio: estetica ed ecologia” – 18/04. cfr Landscape Aesthetics: Toward an Engaged Ecology / (4) Dall’intervento di Nicola Perullo (UNISG Pollenzo) “Estetica senza (s)oggetti. Pensiero relazionale e percepire ecologico” – 7/05. / (5) Dall’intervento di Davide Ruzzon (IUAV Venezia) “Tuning Architecture With Humans” – 9/05. / (6) Dagli interventi di Elisa Martinelli “Human and Non-Human Well-Being in the Anthropocene City. Guidelines for Interdisciplinary Research and Sustainable Policies”, Mariagrazia Portera “Conservare natura e cultura – la dimensione immateriale della conservazione e il ruolo dell’estetica”, Elena Buonafede “Firenze come caso di studio per la conservazione di natura e cultura: i primi risultati di un’indagine qualitativa” – 23/05 / (7) Dall’intervento di Andrea Coppi (BIO – UniFi) e Matteo Galletti (DILEF – UniFI) “Benessere e biodiversità: una ricerca interdisciplinare” – 23/05 / (8) Dall’intervento di Alessandro Cini (BIO – Università di Pisa) “Etologia e Antropocene. Capire il comportamento animale in un mondo che cambia” – 23/05 / (9) Dall’intervento di Elena Tricarico (BIO – UniFi) “Bellezza problematica: attrattività estetica e invasioni biologiche” – 24/05 / (10) Dall’intervento di Diego Salvadori (FORLILPSI – UniFi) “Ecologia letteraria a Firenze: stato dell’arte e progetti in corso” – 23/05 / (11) Dall’intervento di Matteo Meschiari (Università di Palermo) “L’Antropocene dei bambini. Scritture del dopo e Territà” – 24/05 / (12) Dall’intervento di Marco Malvestio (Università di Padova) “Raccontare la fine del mondo. Fantascienza e Antropocene” – 24/05.

“La sola autonomia è l’incidente”

***

“Il virus trasportato dalla foresta di cristallo avanza di quattrocento metri al secondo, quando dall’oscurità Sanders vede emergere una chimera abbacinante: l’uomo illuminato: con braccia e petto incandescenti passava correndo tra gli alberi, seguito da una cascata di particelle che si diffondevano nell’aria dietro di lui.”

Durante il periodo dell’internamento a Lunghua (1943-1945) JG, ragazzino, con gran frequenza si adopera per sfuggire ai controlli: esce dal campo e si perde nelle risaie, fra le carcasse dei Ki-43 mentre all’interno del centro di detenzione gli adulti, nel frattempo, “si erano prodigati per conservare consuetudini british” e “si preoccupavano del decoro, dell’ora di latino”. Shangai Jim, nello sguardo di Christian Bale, ci parla di cosa significa per JG Ballard l’essere adulti. Per tutta la vita Ballard porterà con sé il ricordo di quelle giornate e lo utilizzerà quale metodo di narrazione nel tentativo – pervicace, tormentoso, ossessivo – di raccontarci questo sistema di sguardo: dell’essere umano che decide, con pensiero autonomo e consapevole, di smettere di “piegare il mondo alla verità che non conosce”*. Non la banalità del return to innocence quanto una chiamata alla “contraddizione” e all'”ambivalenza di pensiero”, al sottrarsi dal pensare la realtà del mondo come qualcosa di definibile in base a certe categorie fisse, conosciute – sino al punto da starci così bene, lì dentro, da averne anche un po’ orrore del fuori o di dimenticarsene completamente e chi lo sa, quale di due finali sia peggio. JG Ballard chiama a una nuova forma di maturità: terrorizzato dal ricordo dei suoi connazionali che, alla notizia della liberazione, preferirono restare all’interno del campo di prigionia anziché affrontare l’ignoto del postbellico (e postcoloniale), e parimenti sconvolto dalla finzione (intendiamola proprio come fiction, la messa in scena) a cui l’adulto dell’epoca, egli stesso incluso, decideva di sottoporsi, dichiara – programmaticamente – la necessità di un uomo nuovo, illuminato. Come Edwards Sanders, il protagonista scienziato di The Crystal World che risalendo il fiume Matarre in Camerun alla ricerca di un antico amore è vittima di una misteriosa mutazione, un essere – fenomeno alieno, forse, chi lo può sapere (l’indederminatezza del distopico è d’obbligo, in Ballard) che attacca fauna e flora ricoprendola di cristalli. Jeff VanderMeer non è poi così lontano (dico con Hummingbird Salamander non con la trilogia, che è qualche passo più indietro), e nemmeno è così lontana Christiane Vadnais.

***

“La vita familiare, immagina Ballard, una volta liberata dalla presenza fisica, priva dell’impegnativo, deludente scambio di emozioni, si ridurrà alla sua proiezione e condivisione video. La parentela sullo schermo mette al sicuro dall’ostilità. E la casa non è più il luogo dove torniamo perché siamo certi di essere riconosciuti: è un contenitore individuale da cui protenderci soltanto attraverso uno schermo.”

Nel 1977 JG pubblica The Intensive Care Unit, un breve racconto distopico all’interno del quale lo scrittore mette in scena la realtà di una famiglia costretta, verosimilmente per motivi sanitari legati a un qualche agente infettivo, a interagire unicamente tramite schermi e telecamere (non sfugga la consueta provocazione dell’autore, laddove identifica come “scelta patologica” la condizione descritta e come pazienti ospedalieri i protagonisti del racconto). Millenovecentosettantasette.

***

“Nella nostra storia, c’è mai stato qualcosa di simile al feed?” chiede M. Neri a Kyle Chayka, giornalista del New Yorker esperto di cultura digitale, ora in libreria con Filterworld – How Algorithms Flattened Culture. “«No [risponde Chayka]. Finché ci limitiamo ai contenuti che scorrono davanti a noi su siti come Facebook o Instagram, abbiamo un’idea di cosa succeda: pensiamo a un flusso. Ma appena proviamo a intuirne identità e portata, percepiamo solo una cosa più grande, soprannaturale perché intangibile; né possiamo interloquire con le raccomandazioni scelte dagli algoritmi: questi non sono trasparenti, non possiamo metterli in discussione. Ne deriva una forma d’angoscia, quella che nasce quando dobbiamo affrontare processi tecnologici non controllabili». Da ciò, da questo rischio, JG Ballard ci aveva messo in guardia almeno sessant’anni fa, quando la televisione trasmetteva senza interruzione, scardinate da qualsiasi principio gerarchico, le immagini della guerra in Vietnam, della conquista allo spazio, del suicidio di Marylin Monroe e happy birthday mister president.

Perché Chayka si è occupato di consumi culturali? chiede Neri. «(…) è in questo settore che la nostra esperienza è più diretta e l’impatto è maggiore [risponde l’autore]. Per strani motivi non ce ne siamo accorti per troppo tempo, intanto gli algoritmi sono diventati dominanti, difficili da aggirare, troppo influenti per liberarcene (…)». Il punto è quindi comprendere perché questo rischio sia stato sottovalutato o francamente ignorato, nonostante i numerosi avvertimenti. Il problema non è tanto la «singola espressione artistica» (dice Chayka) quanto la promozione della stessa – che nel prima era frutto, evidentemente, di una serie di processi decisionali derivati da opera umana ma che ora, invece, è frutto di modelli AI rispetto ai quali l’essere umano di cui sopra ha scarso controllo e cognizione.

“Il rombo non è l’annuncio di un’apocalisse naturale o di un disastroso errore umano, ma la richiesta di non restare indifferenti al richiamo di un imprevisto che, proprio perché inclassificabile, potrebbe rivelare uno scopo, quando questo è nascosto da un contesto che disorienta attraverso ripetute imposizioni di certezza.”

***

(Note. Il virgolettato del titolo e le citazioni in grassetto sono tratte da Ballardland – M. Neri, Italo Svevo ed. 2024 / Il virgolettato con * è di chi sta leggendo Ballardland con me [sempre grata]. / I virgolettati su Chayka sono estratti dal dialogo di Chayka con M. Neri [d La Repubblica]. Su La Lettura in edicola questa settimana [31/03/2024] trovate l’articolo “Sì, la Terra è davvero piatta”, intervento inedito di Chayka a proposito di alcuni temi trattati in “Filterworld”, ROI ed. 2024. / A margine: la “sorta di immane materia oscura con i prodotti culturali esclusi dagli algoritmi” di cui parla Chayka nell’intervista a M. Neri esiste già; è già fuori dai radar, continuerà a restarci – occorre saltare sulla canoa e andare a cercarla: è lì, che sta l’anomalia. Kurtz non smetterà mai di indicare la strada. / In aggiunta: non sfugge qui la questione tecnica relativa al modello AI e alla sua finalità, che deve essere identificata anteriormente al training. L’autonomia del modello esiste, il tema della potenza della AI è ben presente ma non si può trattare qui; come non si può trattare qui il tema della fidelizzazione alle piattaforme, finalità parallela e potenzialmente concorrente al consumo culturale.)

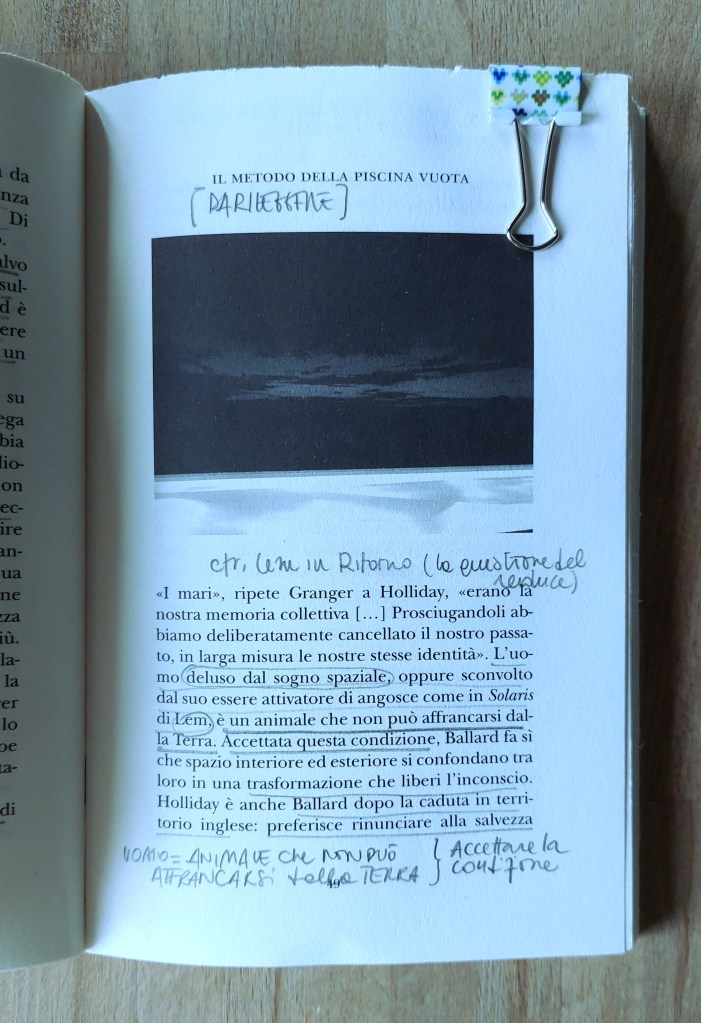

“There’s no past, no future”

Stanisław Lem in Ritorno dall’universo (1960) fa dire a uno dei personaggi qualcosa di curioso, sulle tragedie che non esistono più: “Abbiamo eliminato l’inferno delle passioni”, dice, “ora tutto è tiepido”. Ritorno dall’universo non è un’epopea fantascientifica, nemmeno distopica, ma il mezzo attraverso cui Lem vuole raccontare sia il tema del rientro del reduce sia la disillusione nei confronti della conquista spaziale – e in generale il rapporto con la tecnologia. Lo sfondo fantascientifico, di fatto, serve a Lem per raccontare il presente.

“Con La mostra delle atrocità, [JG] aveva insistito sugli effetti nevrotizzanti di un incombente paesaggio mediatico: uno scenario concepito come un territorio dominato da progetti immaginari, che impregnano, schiacciano lo spazio nevrotico, alterandone l’evoluzione. In quegli anni televisione, radio, giornali popolari, una pubblicità che è propaganda politica e dello star system valorizzano la spettacolarizzazione, la resa tecnica, così da provocare, come aveva sostenuto, la morte dell’interesse. Questa, con il tempo, si tradurrà nella sfiducia di poter esercitare una volontà sul futuro.”

JG non ha mai nascosto il fascino che i media generavano in lui e, di conseguenza, era molto ben consapevole dei rischi insiti nella fruizione. Non se ne è mai sottratto, però, preferendo la necessità/urgenza di osservare gli effetti dell’esposizione (mai intesa come sovra-esposizione, che non esiste, anzi il punto è proprio quello di andare a toccarne il fondo) rispetto all’escapismo. L’autoesclusione dai fenomeni di massa non porta, secondo JG, a una maggior coscienza – che fastidio, vero?

“«C’è un minimo di ore di tv che dovresti vedere ogni giorno», disse nel 1978 a Jon Savage di «Search and Destroy». «E a meno che tu non ne veda almeno tre o quattro ore al giorno, significa che stai chiudendo gli occhi davanti a uno dei principali flussi di coscienza in circolazione!».”

Il sistema-Ballard proprio per questo motivo irrita: perché non offre strumento di conforto. Nemmeno la fantascienza lo è – spiace, dice JG: lungi dal garantire un guilty pleasure da gita apocalisse zombi, biglietto di ritorno incluso, il sistema-Ballard scardina sé stesso dall’aesthetic: one-way ticket. Personaggio-simbolo è Kerans, lo scienziato di The Drowned World (1962) che contro ogni senso di raziocinio abbandona la spedizione organizzata su quella laguna radioattiva che un tempo era Londra per procedere a sud, verso il clima tropicale, primordio di un mondo nuovo, chi può sapere se davvero invivibile o meno, nell'”impossibilità di accontentarsi di una finzione inefficace” creata da chi tenta di “avocare a sé ogni cambiamento” e così facendo depriva l’essere umano del principio di scelta.

“Parlando con Lukas Barr nel 1994, puntualizzerà: «Quando i numeri di pixel sottoposti all’occhio umano supereranno la nostra capacità di processarli, la realtà ordinaria sembrerà piuttosto squallida.»“

“There’s no past, no future” lo dice JG nell’intervista inclusa in London Orbital, riferendosi all’autostrada britannica M25 (ma non solo a quella), uno dei raccordi anulari più lunghi al mondo, costruita in epoca Tatcheriana. Nel 2000 Chris Petit and Iain Sinclair girarono un docufilm sulla M25, uno degli esperimenti di analisi psicogeografica più visionari mai realizzati, e in proposito – su alienazione e meccanismi di alterazione spazio-temporale – intervistarono anche Ballard che, ovviamente, rispose a modo suo.

[TBC – grazie a chi sta leggendo Ballardland con me – di nuovo, privilegi]

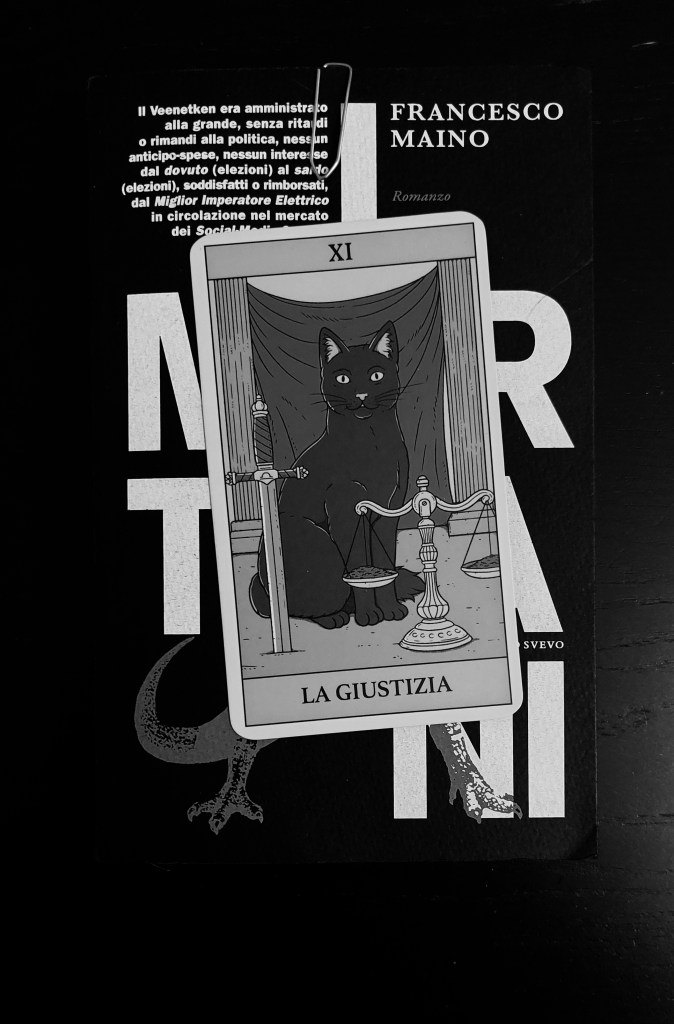

Maino reload

Maino indubbiamente fa due cose:

1) rende evidente l’ovvietà delle pulsioni che ci governano; desiderio di soldi, cibo, sesso, riconoscimento sociale, appartenenza alla comunità eccetera, e le tratta come sintomo.

2) dice che abbiamo abdicato a strutture di pensiero complesse.

Per arrivare a 1. e 2. usa:

A) il mito, trasformando l’Alcesti, dramma (?) con focus sull’altezza del sentimento in una bieca narrazione di miseri fattucci di provincia da cui nessuno – per ora – esce bene (a parte i veri poveri ma questo è un altro punto, perché è lì che Maino appunta la critica sociale)

B) il linguaggio del tribunale: queste pochezze, dice Maino, vengono dal fatto che per chissà quali motivi (lui ne ha idea, ovvio) abbiamo abdicato a strutture di pensiero più complesse, e lo dice in più punti, esplicitamente.

“… disistimare le qualità universali della Patata DOP dei Territori della Virile Valle della Piaga, fiume che ha reso dominanti le Tre Venessie del Mondo, veniva sanzionato con il carcere a vita, l’assassinio premeditato del vicino o della sgualdrina di cupo carruggio, veniva depenalizzato in pinzillacchera(…)”

Sta lì in bilico, tra:

– il giudizio (pietosa, questa storia eh: l’omosessuale borghesotto, non dichiarato, che si innamora del gay sciupamaschi pure lui col piede un po’ di qui un po’ di là, il sesso in macchina, la figlia malcurata, la moglie che prima va a pilates e poi pensa al suicidio… ve’. )

“…ciò lascia intendere quale sia la durezza della giustizia superiore che non conosce le circostanze generiche né l’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale sulle stelle nane, e non sconta mai niente a nessuno, Padreterno incluso.”

– la presa di coscienza che di fatto queste pochezze regolano la vita e ce ne dobbiamo fare una ragione. E’ lo sguardo di chi vorrebbe leggere la realtà con intento del comprenderla e magari far qualcosa per tirarsi fuori in senso evolutivamente migliorativo, rispetto a quello dell’avvocato, che fintanto che uno sta nei bordi della legge (per ogni punto c’è l’andare oltre e lui li descrive tutti: iva esclusa, reati sessuali, sfruttamento) beh che ci vuoi fare, l’essere umano è un coglione, sticazzi. Ma nessuna delle due opzioni lo soddisfa.

Quindi Maino usa due impianti formali, quello del mito e quello del diritto, come impalcature per la difesa, tramite cui riesce a scrivere ciò che non cessa di non scriversi.

(Ndr: Quaranta, per spiegare l’incapacità dell’esprimere a parole i meccanismi dissociativi legati alla depersonalizzazione, usa il linguaggio della psicoanalisi – che arriva alla spiegazione tecnica ma non al fenomeno – e quello del realismo magico – che riesce nell’esemplificare la gravità del fenomeno ma non riesce a dare la definizione della patologia).

“Poi capita finalmente qualcosa di abbastanza bizzarro, i fatti che non ti aspetti, e come fa sapere il coro Monta Sualba attivissimo nella Zaponatide (richiestissimo dagli ateniesi): Sono molte le sorti che il cielo ci dà e gli dèi compiono eventi inattesi né ciò che abbiamo creduto diviene realtà ma un dio risolve cose incredibili.”

[Thanks to A. e FM, FT, MG, Sorelle Ramonda e altri ancora – sono privilegi, va detto.]

Maino on the road

Ovvero appunti a margine, nel mentre. Vengono dalle email, giri di oggetti su questa lettura condivisa – ma in realtà sono io: alzo la mano, chiedo l’aiuto da remoto©, come al solito quando su certe pagine ho bisogno di sistemare i pensieri.

“Piccola digressione, a beneficio del lettore, su cosa valga di più: lo scrittore ovvero il suo destino? L’ordito dei suoi libri o la trama della sua vita? Saper scrivere o saper vivere? Tra le tante vaccate espresse prima del ricovero, Ferrari ha potuto confermare come lui, il Della Marca, ultimamente andasse dicendo in giro d’essere scrittore30.”

“30 Essere scrittore importa immediata dignità, essere avvocato conduce a sicuro stigma: una delle massime teorizzate da Alfonso Della Marca.“

Narratore: nei tarocchi il matto è la carta zero, quella che spariglia le questioni: si è infilata lì e nessuno sa perché. Tant’è che è fuori dal conteggio: non appartiene al mazzo tradizionale ma nemmeno ai trionfi, ecco perché lo zero. È la carta di colui che cerca. Dice: nella nostra vita è entrata una persona un po’ ingenua ma di intuito, che può portare saggezza agli altri; oppure siamo noi, qui a scalpitare per affrontare nuove attività artistiche, qualcosa di spirituale. (A me piace guardarla come la carta del rischio, perché se si affrontano cose nuove non è detto che vada tutto bene. Sicché prende dentro, di taglio, anche la possibilità del rimorso o del rimpianto). Se a testa in giù: stiamo facendo cavolate. Come lo vede Maino il narratore, questo sistema di far dire la verità alla persona meno credibile – ndr: espediente noto, regala al matto quell’aria da saggio-svagato che tanto ha inciso sulla rappresentazione della malattia mentale. Un tranello in cui Maino non cade – “screziature psicologiche” / “Cioè secondo le valutazioni delle stimate Michela Mair di Bressanone e Barbara Bolzan di Fortelibero, una licenza media in due, più master in Sugodramma e Psicominzione all’Università di Cazzano Scuirto”.

Trama: per ora questa mi interessa, non il virtuosismo toponomastico – non è vero, che la trama non c’è o è secondaria. Ci interessa capire se il mito divora sul serio, se possiamo ritrovare nella giudice Toffoletto (che accetta di sacrificare la propria vita per salvaguardare quella del marito) il dramma di Alcesti. Ad esempio, nella questione dei pretendenti, quel mi era possibile prendere in sposo uno di loro – dei Tessali uno qualsiasi and-the-pro-mi-sestheyhold – e [avrei potuto avere pure] una casa in cui vivere (ναιω è proprio abitare, io lo vedo spesso come uno starci dentro), e vivere come tiranna, alla guisa di regina nera di vedovanza, potere e spregio, nell’intraducibile luogo protostorico del greco che sta fra la sovrana illuminata e il buio del dispotismo più cupo. E infine sui figli: lascia che restino, riconoscili padroni delle mie (εμων) stanze (lei intende: che saranno mie per sempre, anche dopo la morte, come una specie di spirito sempre presente – cioè gliele indica proprio – sono le mie, indica sia la casa dietro di lei sia se stessa – la vedi?). Insomma, c’è in Maino questo sovrapporsi di strutture logiche di significato? Per me sì, ma alla rovescia, e sta qui il punto, il rovesciare.

“Odiava il suo appartamento in villa, la megalomane Idea-Attico per talpe di nobiltà provvisoria, pacchianamente borghesizzato nonostante il tentativo tentennante d’apparire riservato e riparato.”

Personaggi: noi spettatori di Un giorno in pretura, (pure il linguaggio lo racconta), Maino preciso ci aspetta sulla riva del fiume. Dice: resto in attesa e guardo chi mi passa davanti. Gli salta all’occhio il negativo, ché punta all’effetto commedia (l’Alcesti è dramma satiresco o non si sa cosa alla fine, di certo non tragedia), tira all’eccesso ma vuole altro ecco perché si preoccupa di fermarsi lì sempre proprio al bordo di quel particolare che non scende mai nella caratterizzazione da commedia dell’arte: instillare il dubbio della colpevolezza, della Legge che tutto vede, bilancia alle spalle. Al lettore sale l’ansia dell’autoanalisi: non c’è scampo per lo sfigato che a Maino capita davanti. E se fossi io, il prossimo? Sicché cominciamo a guardarci le spalle, sempre paura che un Maino faccia capolino da dietro l’angolo. Non c’è scampo ma non c’è giudizio – quello spetterà ad altri – perché alla fine spiace, dice Maino, ma sei così, io mi limito a raccontare, questi i fatti, giudice – che ci posso fare. Qua sta il punto, nei Morticani (ndr: le tombe dei poveri guardate dalle bestie di casa, scarne e impidocchiate, in mancanza di sguatteri), cosa ha spinto il lavoro estremo sul testo: l’idea che se la critica a certo modo deve farsi feroce, ecco deve essere spiegata perfetta, perché altrimenti i lettori s’appenderanno alle sbavature, idrofobi, alla ricerca del capro espiatorio.

“Sarà anche il caso di fare alcune considerazioni politiche o di politica criminale sulla veniente circostanza: veda, dottore, mentre l’attentato all’integrità dell’Impero Chiavinmano, ad esempio, disistimare le qualità universali della Patata DOP dei Territori della Virile Valle della Piaga, fiume che ha reso dominanti le Tre Venessie del Mondo, veniva sanzionato con il carcere a vita, l’assassinio premeditato del vicino o della sgualdrina di cuoi carruggio, veniva depenalizzato in pinzillacchera, (…)”

[To be continued]

Notizie da bordo piscina/3. Dalla casalinga disperata alla tradwife: storia di un fenomeno (parte terza)

Click qui per la prima parte dell’approfondimento, qui per la seconda.

La vita di ogni giorno

Le tradwife non parlano di politica e si tengono ben lontane dai fatti di attualità; perfino le questioni femministe, pur così centrali nella teoria-tradwife, restano spesso in sospeso: all’attivismo si preferisce il racconto della vita quotidiana, sottintesa migliore rispetto alla precedente. In realtà è la presenza on line a essere centellinata, perché la tradwife ha, per definizione, poco tempo da perdere/da spendere attaccata al telefono (1). Sono inoltre esclusi dalla narrazione argomenti sensibili come per esempio l’aborto, dal momento che le tradwife si dichiarano per la maggior parte credenti e praticanti, e la medicina (2). Anche per quanto riguarda le questioni economiche l’approccio è vario, per certi versi ambiguo: se da una parte si esaltano valori quali sobrietà e morigeratezza nell’ottica di una visione anticapitalistica e di salvaguardia ecologica, dall’altra è innegabile che la vita quotidiana delle tradwife sia determinata, per una certa percentuale, dalla disponibilità economica in essere. In sostanza, il messaggio che il movimento tradwife sembra voler trasmettere appare per certi versi vicino a un ripiegamento più che alla dichiarazione di intenti vòlta al proselitismo.

(Nota per gli interessati: 1. attenzione a non confondere il movimento tradwife con il fenomeno delle #stayathomegirlfriend, ossia di quelle fidanzate/mogli che nella lingua vecchia potremmo definire… “mantenute”; trend (più Tiktok, meno Instagram) che coinvolge un ambito sociale differente, ad esempio le donne di cultura islamica con elevatissima disponibilità economica. (2) Alcune si dichiarano affette da qualche patologia (“chronic illness”) e dicono di essere “seguite dal medico giusto”, ma difficilmente si entra nel dettaglio a parte il reel-narrazione del quotidiano in cui la protagonista, appena sveglia, si preoccupa di prendere i propri “supplements” (non ben identificati integratori).

Orsacchiotti in camicia nera

Nel 2018 (1) Annie Kelly, all’epoca studentessa Ph.D. con focus sulle subculture digitali in relazione ai fenomeni di antifemminismo, dalle colonne domenicali del NYTimes mette a tema l’analisi un certo movimento sociale la cui diffusione sul web, non disgiunta da un indubbio aesthetical appeal, correrebbe il rischio di appoggiare/promuovere oltre che comportamenti sessisti e di abuso domestico anche ideologie di estrema destra. Per dar corpo a questa tesi, Kelly si basa sui dati di affiliazione ai movimenti politici conservatori la cui presenza femminile sta registrando da qualche anno un tasso di crescita che, seppure di dimensioni modeste, è saltato all’occhio agli addetti ai lavori (2). Questa tendenza positiva, osserva Kelly, è rappresentata per la maggior parte da donne che incarnano con orgoglio il valore di una specifica tipologia di famiglia tradizionale (3). Se da una parte Kelly non si dice stupita riguardo a quella che di fatto è una mera tecnica di marketing dall’altra dichiara la necessità di comprendere quali siano i motivi di insoddisfazione verso alcuni aspetti della vita moderna alla base del movimento tradwife (4) e perché questo tipo di subcultura finisca per… virare a destra.

Qui si apre, inutile nasconderlo, il vaso di Pandora.

(Note per gli interessati: 1. Siamo nel 2018: elezioni USA concluse, Era Trumpiana Uno in pieno svolgimento . Dati gli ultimi, recentissimi exit pools, non è scontato che non si arrivi a una… Fase Due. 2. La percentuale di donne presenti all’interno di questo tipo di associazioni è da sempre minima, sfavorita da usi e costumi (linguaggio violento, ambiente for boys only, atteggiamenti squadristi ecc). (3) I valori tradizionali comprendono, ad esempio, l’esaltazione dell’atto procreativo il cui esito è usualmente una nidiata di figli bianchi & devoti alla bandiera. La rappresentazione morbida, materna e iperfemminista e delle donne, inoltre, – per certi versi studiata a tavolino – va a costituirsi quale contraltare alla rudezza intrinseca dei movimenti di estrema destra: “The deliberately hyperfeminine aesthetics are constructed precisely to mask the authoritarianism of their ideology”. 4. Alla base di ogni movimento di massa c’è sempre il desiderio di rompere uno status quo considerato di svantaggio, finanche ingiusto e prevaricatore.

Tradimenti – betrayed

Dice Kelly: in un momento in cui per i giovani sta diventando sempre più difficile costruirsi un futuro professionale solido, il vagheggiamento di un’età passata in cui un lavoro dignitoso, con orario fisso e contratto long-term, era più che sufficiente a sostenere la famiglia intera, sfizi compresi, “non è una questione di genere”. Tanto ai maschi quanto alle femmine (certo, per le donne sussistono aggravanti non da poco; ci arriveremo) vengono offerte opportunità lavorative spesso povere dal punto di vista di salario/contenuto, insalubri, temporanee, che abbisognano di un allontanamento fisico dalla terra di origine e dalla propria famiglia a cui segue spesso il peggioramento delle condizioni materiali e anche, talvolta, di quelle psicofisiche (1).

In questo modo il mito della famiglia felice e radicata sul territorio, che vive di mestieri non per forza illustri (2) ma solidi e longevi – parlo di mito perché, pur trattandosi di fatti realmente accaduti, la narrazione di fatto viene a-storicizzata e decontestualizzata – torna vivo nell’immaginario di giovani adulti che, dopo la bulimia della città che non dorme mai, della dura gavetta e della tanto agognata carriera, si ritrovano molto più vicini ai valori famigliari dei loro genitori che a quelli dei protagonisti di “Friends” (3).

Tornando alla condizione femminile, sarebbe ridondante approfondire questioni come il salary gender gap e le infinite varianti di vessazioni che le donne devono subire sul lavoro. D’altra parte, dice Kelly, non è da sottovalutare neppure la percezione dei maschi nei riguardi di certa narrazione mainstream che spinge a lasciare indietro chi, fra loro, non corrisponde a precisi canoni di genere all’interno dei quali paradossalmente l’oggettivazione della donna è di fatto ancora viva e vegeta (4). Non poche donne, infine, si percepiscono “betrayed” da un femminismo third-wave che da una parte invita a crescere le proprie figlie come “del tutto indipendenti dagli uomini” (5) ma dall’altra pare aver mancato di proteggere le donne dalla pervasività maschile (6).

La sottocultura tradwife punta il dito contro la modernità come causa ultima di questo imbroglio e in cambio offre come soluzione al problema (“escape” dice Kelly) uno stile di vita improntato sui valori della morigeratezza, del matrimonio religioso e della maternità.

Il problema è che l’escapismo… bisogna poterselo permettere.

(Nota per gli interessati: 1. Negli USA, la percentuale di giovani adulti ancora residenti in casa con i genitori ha toccato il 52% nel 2020. Questo valore è il più alto nei 120 anni recensiti e l’unico superiore al 50%. Il Covid ha sicuramente influenzato il risultato ma le testimonianze puntano a considerare questa variazione come un trend in diminuzione dalle cause multifattoriali, tra cui esborso economico insostenibile, senso di solitudine, lontananza dagli affetti, carenza di opportunità lavorative stabili. Le tradwives insistono sull’inapplicabilità e sull’obsolescenza del modello “Carrie Breadshow”: la ragazza in carriera che rientra in appartamento solo per dormire – ragnatele in bagno e pittura scrostata – ha il frigo perennemente vuoto, si nutre di piatti pronti al bar e macina una serie infinita di relazioni che non la lasciano mai sazia ha terminato di generale quell’appeal di cui tante giovani donne si erano cibate sino a un decennio fa. 2. Malgrado la narrazione mainstream del Campus come luogo privilegiato per la crescita personale e l’affermazione professionale, l’istruzione secondaria statunitense non sembra godere di buona salute: le fonti raccontano di un calo di iscritti al College pari al 38% nel 2021. La rinuncia agli studi superiori è cavallo di battaglia di alcune delle tradwife influencer più quotate, che dichiarano espressamente di aver abbandonato il College dopo essersi rese conto che non avrebbero mai voluto/potuto portare avanti la professione per la quale si stavano preparando, vuoi per difficoltà economiche, vuoi per gender gap o riduzione dell’offerta, vuoi per mutata scelta personale. Altre influencer più giovani dichiarano di non essere nemmeno interessate alla laurea, poiché non utile ai fini del progetto di vita che stanno perseguendo. 3. In USA, corporations e aziende più quotate si avvalgono da decenni di robuste politiche basate sulla diversity – l’impegno a creare un ambiente professionale costituito da una forza lavoro composta da individui provenienti da vari sistemi culturali e di origini geografiche differenti. Kelly inserisce le politiche aziendali di diversity fra le motivazioni del malcontento di cui sopra, poiché di fatto hanno ridotto il numero di opportunità professionali a disposizione degli americani – o almeno questa è la percezione di una fetta di popolazione. Ormai insomma s’è capito: la carta della flessibilità è la tremendous opportunity di chi ci propone il precariato a vita. 4. Da “Working girl” [1988], la storia della segretaria di Staten Island – Melanie Griffith – che grazie al proprio genio e alle proprie capacità scavalca la referente [una incarrierata e presissima Sigourney Weaver] scalando le vette della società di brokers presso cui lavora [storia d’amore inclusa con uno dei soci, interpretato da Harrison Ford] fino a “The Secret of My Success” [1987], in cui il neolaureato Michael J. Fox, assunto come fattorino nella società assicurativa di un parente, grazie alla propria intraprendenza e conoscenza della materia salva la ditta dalla bancarotta, è tutta una celebrazione dell’atavico mito del self-made men, il giovane americano che facendo affidamento unicamente su se stesso riesce ad affermarsi nel mondo, crescita esponenziale del conto in banca inclusa. 5. Uno dei punti che il movimento tradwife più spesso sottolinea è la necessità di normalizzare il bisogno del maschio: non si fa riferimento alla soddisfazione sessuale ma a una generale necessità intima, potremmo dire di completamento emotivo, che le tradwives invitano a tornare a considerare come naturale e fisiologico. 6. Si vedano dati/notizie sulle molestie sul lavoro oppure le recenti problematiche sorte dalla presenza transgender in ambiti che nel tempo e con tante lotte e sacrifici si era faticosamente riuscite a rendere ad accesso esclusivamente femminile.

Soldi soldi soldi tanti soldi

Un contributo del 2023 su USA Today a firma Elizabeth Grace Matthew si impegna a confutare in maniera precisa le cause storiche che il movimento tradwife porta a giustificazione paradigmatica della scelta homesteader (1). Per il movimento, la ricollocazione indoor della moglie, che di fatto si impegna a trascorrere la maggior parte del proprio tempo all’interno dell’abitazione nella cura di casa, alimentazione e prole (2), è corretta e auspicabile perché recupera la natura stessa della donna che – in una sorta di universale convergenza evolutiva – da sempre e in ogni dove avrebbe spontaneamente ricoperto il ruolo di domesticity and child-rearing.

Niente di più falso e ahistorical, dice Matthew (che è madre di quattro figli e si definisce una moglie tradizionale ndr), perché il contributo alla produzione economica da parte delle donne è una costante che attraversa epoche e culture diverse, almeno fino alla rivoluzione industriale (3) ossia fino al momento in cui le donne bianche appartenenti alla middle- and upper-class cominciarono ad auto-escludersi dal mondo produttivo.

“L’idea che il posto di una donna sia sempre in casa è fuori portata per tutti, tranne che per un piccolo gruppo di élite ricche e prevalentemente bianche” (4) perché “nel frattempo le donne nere, le donne immigrate irlandesi e le donne bianche più povere senza la sicurezza finanziaria per concentrare la loro attenzione esclusivamente sulla casa furono escluse da questa nuova definizione di femminilità”. Poiché una donna che lavora fuori casa ed è per di più in possesso del breadwinning status (5) non è per definizione meno materna di una casalinga, chiosa Matthew, è evidente che il movimento tradwife non faccia nient’altro se non “pigeonhole-[ing] our cultural conceptions of manhood and womanhood”, espressione che mi ha sempre incuriosita moltissimo e che potremmo neolinguisticamente tradurre come: “rafforzare, incasellandoli, i ruoli di genere maschio/femmina”.

(Note per gli interessati: 1. Con “homesteader” si indica, letteralmente, una famiglia di coloni, coloro che coltivano la propria terra. 2. “A woman’s place is always in the home”. 3. Quando nelle società occidentali il lavoro, dice Matthew, si trasferì alla fabbrica dai campi – nei quali le donne sono sempre state impegnate al pari dei maschi, con mansioni che certo tenessero conto, ad esempio, di gravidanza e puerperio ma non meno impegnative/fondamentali – le famiglie operaie passarono da un’economia di sussistenza a un’entrata a salario fisso: in questo modo quelle mogli i cui mariti guadagnavano a sufficienza per sostenere il proprio nucleo familiare cominciarono a “ladyhood-izzarsi”: l’auto-esclusione dal mondo del lavoro diventa così espressione di distinzione sociale, a imitazione delle donne delle classi abbienti e aristocratiche, che la catena di montaggio l’hanno vista sempre e solo in fotografia o quando accompagnavano in fabbrica il coniuge-padrone per il giro di auguri natalizi agli operai – ma che nemmeno hanno mai preso la mano sulle attività domestiche: ce le vedete Elizabeth Bennet o Rose DeWitt Bukater rifarsi il letto da sole, alla mattina? Appunto. 4. “Old-fashioned and non viable model” fa notare Matthew. 4. Le statistiche dicono che in USA il 16% delle donne sposate [analisi su matrimoni “opposite-sex”, cioè fra eterosessuali] detiene lo status di breadwinning – ossia guadagna più del compagno; il 29% guadagna una cifra pari.

Carrie Bradshaw e Olivia Pope: l’inganno dei fictional characters

Non è un caso che il movimento tradwife, nato fra la popolazione femminile bianca della Bible belt, stia prendendo piede fra le donne afroamericane. Malgrado alcune differenze terminologiche e di concetto (1) sembra che la scelta di aderire al movimento dipenda dal desiderio delle donne afroamericane di “ritirarsi dalle pressioni professionali”, dopo decenni di trattamenti iniqui ricevuti sul luogo di lavoro (2). Anche nella narrazione black torna con frequenza il tema del tradimento (“scammed”) da parte dell’attivismo femminista, nella proposizione di una donna emancipata, altamente scolarizzata, economicamente autonoma che avrebbe fatto la differenza. Nel caso delle donne afroamericane, la virata verso il movimento tradwife identifica sì un ripiegamento ma anche un momento di critica profonda nei confronti del white feminism (3). Abbracciare temi tradwife definisce quindi l’intento, in certi contesti chiaramente esplicitato, di riappropriarsi di una dimensione di femminilità personale e familiare, comprensiva anche dello stare in casa ad occuparsi dei propri figli e del proprio marito, di cui le donne afroamericane sono state defraudate di fatto e da sempre.

(Note per gli interessati: 1. il movimento delle black tradwives preferisce il tag #blackhousewife e tende ad esaltare l’aspetto biblico del matrimonio rispetto alla visione tradizionale. (2) Vale la pena ricordare, così en passant, che in certi periodi della storia americana alle donne nere era stato fatto perfino divieto di restare a casa […si lamentava la penuria di cuoche, cameriere, domestiche, lavapiatti…]. L’alto tasso di incarcerazione/morte violenta dei maschi afroamericani ha fatto in modo che le donne assumessero su di sé anche il ruolo maschile sia da nubili sia da mogli e madri, negandosi così una parte importante della propria dimensione femminile e che le madri afroamericane, in percentuale maggiore accompagnate da più di un partner nell’arco della vita dato quanto sopra, fossero esposte a fenomeni di critica collettiva nei riguardi della loro presunta amoralità.)

Conclusioni (più o meno)

“Quelli di noi che apprezzano la famiglia con due genitori dovrebbero investire nell’ampliare il suo fascino, non fare il contrario accreditando un ideale di esclusione per vantaggi immeritati e poco pratici”, chiosa Matthew in conclusione al suo approfondimento, sottolineando di come il ripiegamento di fronte a una difficoltà socio-economica collettiva sia meccanismo ormai noto e studiato dalla sociologia che ha ampiamente dimostrato come esso non porti ad alcun mutamento delle condizioni di partenza, anzi. D’altra parte, rimbalza Kelly, non è che le donne percepiscano come realmente emancipata la loro vita da bossy girls, fra difficoltà economiche, mobbing e sessismo sul lavoro, solitudine e una struttura che di fatto rende il worklife balance più vicino al mito che a un diritto che si pensava ormai acquisito.

La riflessione – individuale, collettiva, nella vita reale e sui social – è quindi apertissima.

“Whenever someone is selling you aspiration, I think alarms should be going off saying ‘I should be consuming this with a critical eye.” (Nylah Burton)

I temi sono molti e certo non possono esaurirsi su un blog. Ho pensato potesse essere utile sistemare tutto qui perché è il mio spazio, quello che uso per riordinare le idee. Spero possa essere utile anche ad altri, nel modo che ho avuto di presentare la questione. Grazie per essere arrivati fino a qui. Alla prossima.

“La sindrome di Ræbenson”, di Giuseppe Quaranta

Durante una cena a casa di amici, nel chiarore lunare che rischiara le cupole della città eterna mentre l’odore dell’antizanzare si sparge in terrazza, il quarantenne psichiatra Antonio Deltito è preso da un grande spavento: all’improvviso si rende conto di non rammentare la presenza stessa del collega Berra, congedatosi in anticipo dalla tavolata perché vittima di uno sfogo di pianto dovuto al divorzio appena ratificato. La figura stazzonata del Berra, sul quale gli amici stanno spettegolando, gli si è come cancellata dal ricordo. A questa repentina amnesia seguono confusione mentale e tremori; nella notte si aggiunge l’emicrania, che necessita del pronto soccorso. Attacco di panico, sentenziano i medici. Eppure, all’atterrito Deltito sorge il sospetto – dopotutto è medico – che la questione non sia derubricabile a certe forme cliniche. La serie di analisi a cui ossessivamente comincia a sottoporsi non rivela tuttavia alcuna patologia fisica, eccetto una lieve disfunzione alla vista e uno stato generale di stress acuito dalle pratiche compulsive che Deltito mette in atto al fine di prevenire nuovi attacchi.

“Ebbe la sensazione che qualcosa di molto importante fosse successo nella sua vita senza che lui ne avesse più memoria, e che le pareti la stessero per sussurrare. (…) Ricordare qualcosa che forse non aveva mai vissuto: era mai stato formulato un paradosso più assurdo di quello?”

“Come stabilire, con quali strumenti misurare la circonferenza della propria sanità mentale?” chiede Deltito al migliore amico, compagno di studi universitari, anch’egli psichiatra di reparto – ovvero il narratore senza nome che per quasi trent’anni continuerà a indagare l’insieme di sintomi che a cadenza via via più stretta e invalidante affliggeranno il collega per tutto il resto della vita e sino alla morte, che per Deltito arriverà nella forma del suicidio. Sintomi riconducibili alla misteriosa Sindrome di Ræbenson di cui Deltito stesso, in conclamata autodiagnosi, a un certo punto dichiara di essere sicura vittima.

“Io ho sempre avuto l’impressione, in quei momenti di sconvolgimento dei sensi, che qualcosa di fortemente malvagio lo stesse attraversando, come una spada.”

La caratteristica principale di questa fantomatica affezione è la perdita del ricordo, la cui consapevolezza arriva naturalmente a cose fatte. Immaginiamo cosa significhi renderci conto di aver dimenticato intere fette della nostra vita, dall’amico d’infanzia a un importante traguardo professionale, fino alla cancellazione totale degli anni trascorsi insieme a un’amatissima fidanzata. Queste prese di coscienza portano Deltito a un progressivo sgretolamento mentale e fisico ([come se] “lo scompiglio creato da un disordine mentale fosse solo il capriccio di un bambino che mette a soqquadro una stanza, e non un terremoto che lascia crepe nei muri, pavimenti vacillanti e detriti”) sia per la violenza dirompente degli attacchi sia perché nessun piano terapeutico, dalle medicine all’elettroshock, pare in grado di risolvere la questione. Amnesia dissociativa, “brain fog, stato di assenza”, demenza precoce, epilessia, disturbo dell’attenzione con iperattività: per il Deltito vengono tirate in causa le ipotesi più pertinenti, anche sulla base di alcuni episodi giovanili riconducibili a disturbi di questo genere e per una certa allure svagata di cui Deltito non ha mai fatto mistero. L’eziologia della sindrome di fatto però resiste: pare che la malattia ne escogiti sempre una nuova per scappar via dalla propria definizione. Deltito perde il lavoro, i contatti con il mondo professionale, gli amici; anche la relazione con la compagna Delia comincia a scricchiolare: la fragilità mentale – a cui Quaranta non si permette di concedere il guilty pleasure d’una stranezza affascinante – distrugge non solo chi ne soffre ma anche chi le gravita intorno. (1)

“Tutti concepiscono a un certo punto dei loro giorni che se c’è qualcosa che rende vivi è sentire di avere dei ricordi che sono propri e di nessun altro. Pensiamo che il tempo passerà e lo farà all’infinito, ma nulla toccherà quei ricordi, niente li violerà. Noi resteremo una traccia, per quanto flebile, irripetibile.”

Durante gli attacchi, Deltito sperimenta gravissime manifestazioni dissociative, il cui carattere depersonalizzante (l’uscire da sé) diventa, nell’economia del romanzo, il filo rosso a legare i temi sui quali Quaranta intende ragionare. “La sindrome di Raebenson” infatti gioca su due livelli paralleli, lavorati separatamente sia sulla trama sia nella forma. Da una parte, si tratta di un romanzo di ricerca all’interno del quale il protagonista, il narratore senza nome, racconta della propria vita professionale spesa – fra visite, convegni, papers, conferenze tra colleghi – a documentare lo stato clinico dell’amico e nell’analisi della sindrome; dall’altra, ci troviamo di fronte a una narrazione a scatole cinesi in cui il protagonista stesso si trova a indagare una serie di flashback temporali relativi alla vita e alle memorie non solo dell’amico ma anche di tutti coloro – familiari, colleghi, amici, compagne – che della vita di Deltito hanno fatto parte.

“E io stia sicuro che, se avessi il minimo dubbio di scrivere a un fantasma, userei tutte le accortezze del caso. Le ombre che ci hanno preceduto meritano che si usi con loro il massimo rispetto.”

“La realtà aveva un frastuono che la notte e i sogni mal sopportavano.”

Al primo livello si accompagna uno stile narrativo pulito, che accarezzando con un’ironia misurata, mai fuori luogo, la forma del saggio accademico lascia trasparire competenza professionale e conoscenza del contesto, pur senza scivolare nei tecnicismi. Qui si innesta la riflessione che mi pare più significativa per Quaranta: mettere a tema l’incapacità di accedere alla piena conoscenza di un fenomeno, nel caso in cui il sistema di indagine dipenda esclusivamente da un metodo a classificazione.

L’analisi sulla sindrome di Deltito ne è esempio paradigmatico – e provocatorio: in psichiatria il tema della diagnosi, difatti, è di grande rilevanza e complessità, poiché dipende per tanta percentuale da ciò che il paziente è in grado di comunicare di sé e del suo disturbo; è concreta la possibilità che la diagnosi, pur corretta e utile a dare un nome al proprio disagio, sia di fatto insufficiente (perché limitata ai sintomi classificati) a rendere totale evidenza della dolorosa fragilità esperita da molti pazienti, come concreto il rischio che per varie motivazioni lo specialista operi pericolose inversioni di metodo.

Ad ampliare il senso di straniamento c’è il divertissement di Quaranta, che a suffragio delle tesi esposte dal narratore senza nome produce una serie di documenti bio-iconografici in una voluta e caleidoscopica mescolanza fra testi, scatti fotografici realmente esistenti ma re-interpretati (quanto è facile talvolta far dire a uno scritto unicamente quello che si vuole che dica!), scampoli di conversazioni estrapolate e manipolate.

“La realtà aveva un frastuono che la notte e i sogni mal sopportavano.”

Al secondo livello corre parallelo il viaggio di tenebra conradiana che il narratore senza nome compie all’interno della memoria dell’amico. Nutrendosi di ricchi riferimenti letterari l’autore costruisce una propria cornice di conforto formale, a metà strada fra romanzo gotico, thriller psicologico e realismo magico (suggestive le pagine sul viaggio a Taranto, per esempio) all’interno della quale il narratore senza nome si muove fisicamente alla ricerca delle origini della sindrome, per le parti che appaiono legate a questioni genetiche. In una serie sempre più articolata di matrioske, i capitoli scivolano l’uno dentro l’altro nel recupero delle testimonianze familiari, fra racconti di prima mano e aneddoti di bisnonni centenari, anomalie scheletriche, gravidanze gemellari, sparizioni improvvise, gesti anticonservativi e terrori di complotto.

“Ho avuto come la sensazione di essere un aereo che decolla e rimane a pochi metri dal suolo. Ho iniziato a immaginare i rettangoli degli appezzamenti di terreno che si vedono dagli oblò, solo che tutto rimaneva così poco distante. Non c’era decollo, non c’era volo. A un certo punto, anziché vedere attorno a me i colori brillare nel pulviscolo, o le immagini impreziosirsi di riflessi argentei, ho cominciato a percepire in maniera più densa, non so come esprimerla, l’oscurità della notte dietro le cortine. Mi è sembrato di vedere, se non suona troppo paradossale come espressione, l’oscurità, quel buio visibile (a darkness visible) di cui ha parlato Milton. E’ stato come concepire il vuoto.”

“Cos’è, dunque, mi sono chiesto, la sindrome di Ræbenson, è davvero un’epifania demoniaca? Una torre oscura e una prigione del dolore senza fine? O è, piuttosto, la maschera per celare una menzogna, un sistema per occultare una verità ai limiti del terrore?”

La sindrome di Raebenson possiede infatti altre due caratteristiche: sembra donare a chi ne soffre una longevità inconsueta – tanto da sfiorare l’immortalità (2), nonostante le terribili sofferenze fisiche che questo progressivo decadimento produce, e pare oggetto di studio di una setta di scienziati maledetti, i Ræbensonologi, che impiegano ogni sforzo nel tentativo di rintracciare e studiare chi è affetto dal male e che, per qualche oscuro motivo che qui non si può anticipare, non hanno intenzione di rendere pubblici i risultati delle ricerche. E’ Deltito stesso a rivelare all’amico – confessione che al principio viene derubricata a delirio maniacale, come ovvio – di sentirsi braccato da alcuni di questi studiosi.

Nel momento in cui il narratore senza nome riuscirà nel compito di assegnare alla sindrome di Raebenson una propria definizione, e quindi a renderla reale, inserendola all’interno del DSM-7 – aggiornata e distopica versione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – ecco allora l’umanità si troverà nella condizione di avere a che fare con un sé inedito – forse davvero altro.

“La maschera che indossiamo è la scelta della nostra rappresentazione agli occhi del mondo. Forse la vecchiaia, con il suo corteo di corruzione, non è altro che questo lento calare del velo, dell’immagine fittizia che siamo soliti portare.”

Note a margine: (1) all’inizio del libro pensavo che la sindrome fosse un tentativo a giustificazione di certe fragilità mentali ancora insolute o dal quadro complesso – come un pensiero consolatorio; solo poi ho capito che di mezzo c’era l’idea dell’accettare l’inspiegabile, dello sforzo per arrivare a toccare certi punti che però restano comunque sospesi, per quanta fatica e struggimento si impieghino; una lotta titanica d’equilibrio fra l’assumersi l’obiettivo di tirar fuori senso, soluzioni e cure ed educarsi all’osservare, come un tirarsi indietro, prender distanza – senza abbandonare. (2) Credo che la riflessione dell’autore non sia tanto sul modo in cui parlare di salute mentale (al limite, sulla sua definizione) quanto su temi filosofici dell’identità, a cui si aggiungono i pensieri sull’invecchiamento. E’ questo in realtà secondo me il tema che forse ha più affascinato l’autore, su cui rivela tratti di una particolare tenerezza e compassione: cosa accade quando l’essere umano smette di crescere e comincia a modificarsi, una trasformazione che agli occhi appare come un ripiegamento (tornare bambino, retrocedere in sé, chiudersi al mondo tramite la sospensione dei sensi e l’immobilità fisica) ma che, in un’ipotesi suggestiva quanto misteriosa, potrebbe definirsi come la preparazione a un salto ulteriore, che esiste già ma che ancora non siamo in grado né di vedere né di spiegarci. Ps. “La sindrome di Raebenson” va letto con impegno, di notte, tutto in fila.

“L’immortalità, ma chi potrebbe mai volerla? Il solo pensiero di non morire in tutto e per tutto, corpo e anima, mi farebbe impazzire. Che io continui a essere qui mentre tutto il resto passa. È una cosa che proprio mi annienta.”