“Può il nostro karma tollerare tanta abbondanza?” (“La valle delle volpi nere” di Tsering Dondrup, pos.2450)

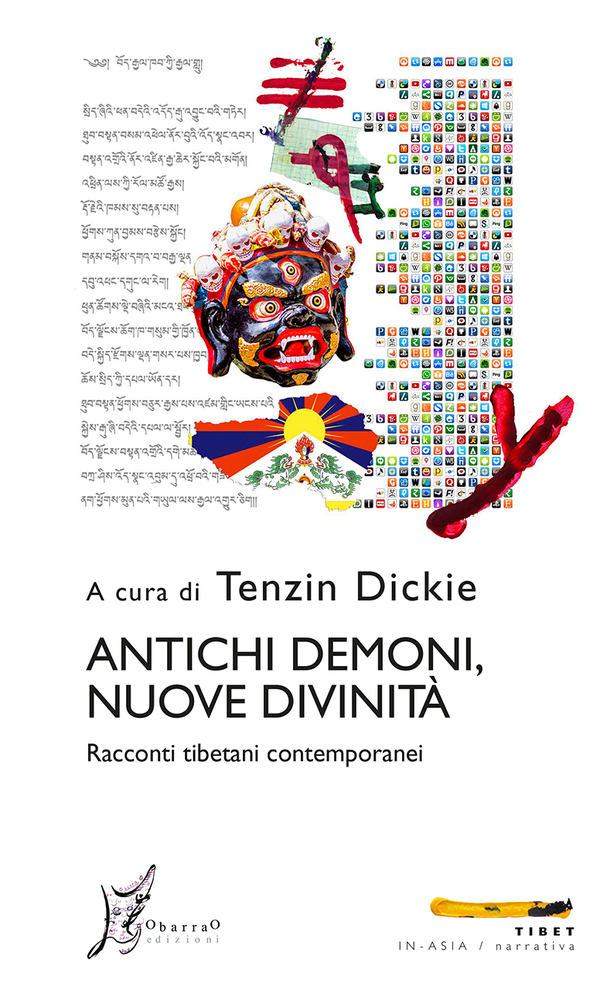

…no, non credo – io non ne sono stata capace! Con quanta commozione ho accolto la notizia dell’uscita di “Antichi demoni, nuove divinità”, la prima antologia di narrativa tibetana coeva pubblicata in Italia. Questa bellissima selezione di racconti comprende i lavori dei più celebri scrittori tibetani contemporanei – ove per “tibetano” s’intende sia del Tibet annesso alla Cina sia del Tibet “della diaspora”. Si tratta di quindici narrazioni importanti, poiché affondano le radici nella questione dell’identità perduta, in quel problema complicato che è l’espressione della “propria voce” e, se vogliamo vederla a rovescio, dell’appropriazione culturale.

Racconta la curatrice della raccolta, Tenzin Dickie – poetessa, scrittrice, traduttrice, nata e cresciuta in un insediamento di rifugiati tibetani in India e poi (all’età di 14 anni) emigrata a New York: malgrado la letteratura tibetana possieda “una storia millenaria“, il suo corpus, “uno dei più ampi del mondo”, è costituito quasi per intero da “opere buddiste, trattati di etica, metafisica, medicina, epistemologia”. Se da una parte agirono in tal senso l’ideale buddista dell’eliminazione del desiderio e la conseguente limitazione “filosofica o ideologica”, dall’altra non si può negare l’influenza delle questioni pratiche, tra cui la difficoltà a reperire i costosi materiali per la stampa o la resistenza verso l’utilizzo dei caratteri metallici – considerati impuri. Si capisce quindi con quale enfasi fu salutata, negli anni Ottanta, la pubblicazione delle prime riviste in lingua tibetana, “Tibetan Art and Literature” e “Light Rain”.

Del Tibet, tuttavia, abbiamo sempre sentito parlare: testimonianze di esploratori, romanzi d’avventura, reportage. Tutti o quasi a firma di (bianchi) occidentali. La faccenda di “esprimersi con la propria voce”, in maniera da evitare che altri continuino ad appropriarsi delle esperienze di vita e di cultura di chi, di fatto, non si conosce (in specie minoranze) è una questione sulla quale in questo periodo si dibatte non poco. Il concetto di appropriazione culturale è di fatto originario degli Stati Uniti eppure mi pare che che, con le dovute cautele, possa riferirsi a tutte quelle realtà che, seppur per cause diverse, condividono lo stesso destino.

Questa antologia è ricca di pagine su cui ho riflettuto molto. Gli autori vengono da Tibet, Cina, India, Nepal, USA, Canada e scrivono in tibetano, inglese, cinese. Le pagine scorrono in una bellissima eufonia di voci, generi, sensibilità, argomenti. Come ascoltare una radio a basso volume, un suono continuo che porta con sé la presenza, quel dire noi siamo qui. Argomenti e stili divergono non poco e creano un complesso quadro che abbraccia fiaba e racconto popolare, leggenda, reportage e fiction, in un continuo alternarsi di equilibri instabili: tra la modernità delle applicazioni per il dating on line e la tradizione del matrimonio combinato, la durezza della vita in campagna e la spersonalizzazione dell’inurbamento irregimentato, l’emancipazione femminile e lo sgretolamento delle radici familiari, le tradizioni di una spiritualità millenaria e il compromesso insito nell’accettazione della modernità.

“Durante il suo viaggio senza fine, avvertiva i sensi mancargli uno dopo l’altro, e a volte era così stanco nel corpo e nella mente da pensare, semplicemente, di non poter andare avanti. Eppure continuava a seguire la strada e il suo viaggio, affrontando innumerevoli sfide, alla ricerca del sogno.” (“Il sogno di un Menestrello Errante”, di Pema Tseden, pos.1579)