“Avvicinandomi fui investita da un fiotto di odore salmastro e per un attimo sparì la città in rovine tutt’intorno a me, sparì la ricerca incessante di acqua e di cibo, sparirono le bande di razziatori e le creature modificate evase da chissà dove, con chissà quale intenzione. Sparirono i cadaveri mutili e combusti impiccati ai lampioni spezzati. Per un rischiosissimo istante, invece, sentii che quella cosa che avevo trovato veniva dalle calette sabbiose della mia infanzia, così tanto tempo prima che arrivassi in città. Distinguevo la nota di fiori essiccati nel profumo di sale, avvertivo la brezza, riconoscevo il fresco dell’acqua che si increspava a ogni passo. Le ore interminabili a raccogliere conchiglie, la voce roca di mio padre, la cantilena squillante di mia madre” (pag.5)

La verità è che “Borne” è una storia più tradizionale di quello che potremmo pensare. E se la considerassimo soltanto una fiction di fantascienza faremmo un grave errore.

A me pare che l’avventura della cercarifiuti Rachel, che a un certo punto si imbatte nel trovatello e neonato Borne, sia prima di tutto una riflessione sulla famiglia e sul ruolo che hanno i genitori all’interno delle dinamiche comunicative della famiglia stessa; e anche sulla responsabilità educativa che ciascuno di noi, in qualità di adulto, ha il dovere di prendere su di sé nel caso in cui si trovi ad avere a che fare con chi – figlio proprio oppure no – del mondo dell’infanzia fa ancora parte.

Abbiamo già parlato di come la fantascienza contemporanea stia cercando di riguardagnare un po’ di quello spazio che aveva perduto. Jeff VanDerMeer è uno degli esponenti di questo rinnovamento che se da una parte si impegna a recuperare il passato distopico pre-hitech da Silicon Valley (della questione ne ha parlato ad esempio Christian Raimo, qui) dall’altra non abbandona di certo la tensione verso la critica sociale che da sempre ha caratterizzato questo sotto-genere della fantascienza – ma rileggendone i canoni e riadattandoli alla realtà attuale.

“Erano quelle le ciminiere che avevano sterminato questa parte di mondo. Erano state quelle le catene di montaggio che ci avevano ingozzati di prodotti inutili che eravamo addestrati a bramare” (pag.99)

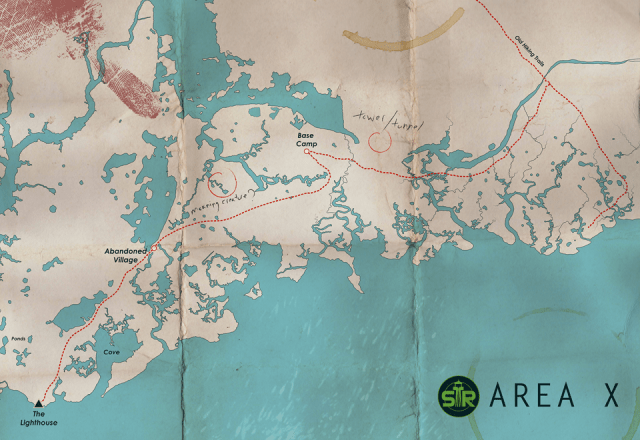

Credo che quindi non occorra stupirsi troppo del fatto che questa nuova prova di Jeff VanDerMeer, autoconclusiva stavolta (e ricordiamoci ciò che dicevamo recentemente sul declino della scifi seriale) non si focalizzi sulla dinamica extraterrestre come accaduto per la “Southern Reach Trilogy” ma sulle realtà alternative di cui l’essere umano è l’unico artefice, con riguardo particolare a tutto quello che concerne la manipolazione genetica e la creazione di nuove forme di vita bio-tec. Le quali poi, inevitabilmente, riescono a sfuggire al controllo del loro creatore.

Le realtà in cui Jeff VanDerMeer ci ha abituato non sono costituite da mondi lontani a cui arrivare attraverso l’esplorazione dello spazio profondo. Non è la distanza siderale, a interessarlo, non lo è mai stata, quanto al contrario il concetto di prossimità, l’assoluta permeabilità delle dimensioni (malgrado i nostri sforzi per mantenerle nettamente divise). E se nella “Southern Reach Trilogy” questa incapacità di limitare i confini si esemplificava nella assoluta impossibilità di individuare le “porte di accesso” (e di uscita) di un fenomeno altro, in continua espansione (esterna e interna), in “Borne” essa è rappresentata dalla presenza ossessiva, sempre in background, dell’elemento distopico delle “vasche di contenimento“, una sorta di brodo primordiale creato artificialmente dall’uomo (“La Compagnia”) che nel progetto iniziale avrebbe dovuto funzionare da elemento isolante per i risultati degli esperimenti di biotecnologia svolti all’interno della struttura di cui fanno parte.

Ovviamente, ça va sans dire, niente andrà come deve e tutto devierà verso l'(in)immaginabile.

“Pinne morte e branchie tremolanti, vibrazioni disincarnate, sguazzi e fruscii di cose concepite a quattro zampe ma che ne avevano due. Creaturine arricciate come gamberi costrette in piccoli stagni in cui sbocciavano e morivano, sbocciavano e morivano in perpetuo, sempre il medesimo organismo che procreava se stesso. Tossico. Un circuito chiuso. Un brandello di materiale genetico che girava in tondo, che moriva costantemente ma mai del tutto, ma neppure viveva, in fondo. (…)

Era quella la consistenza delle pozze di contenimento che cingevano sia la sede della Compagnia sia la piana desolata, una salina che non era naturale ma un trito di materie plastiche, vetro e metallo. I rifiuti che non potevano o non volevano incenerire. Componeva anche il fondale delle pozze. Lambiva i margini della sede della Compagnia come il caviale gommoso di un pesce industriale. (…) Da lì veniva il colore dei laghi, era per quello che riflettevano ogni colore immaginabile, benché la combinazione risultasse ai nostri occhi di un verde scuro, sotto una certa luce, e azzurro o rosa altrimenti” (pag.280)

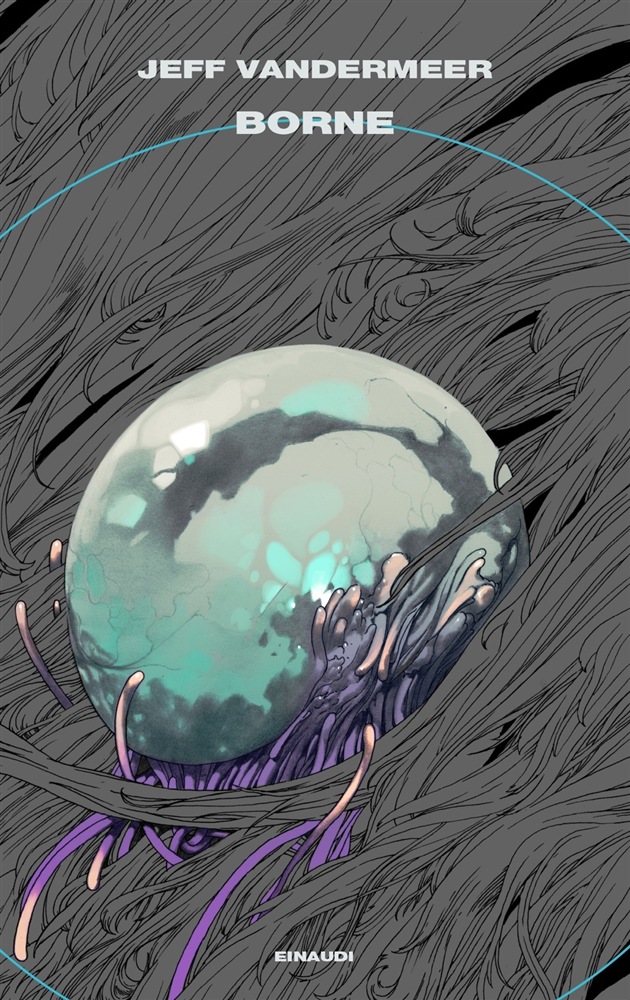

Difatti anche Borne è frutto di un esperimento scappato di mano (ma forse no): un’identità cangiante, come a vedere un celenterato mascherato da pianta carnivora o viceversa un tubero più simile a un calamaro che a una patata.

E’ buffo Borne – non certo il figlio immaginato che noi tutte madri ci aspettiamo. E’ prima una pianta da innaffiare, poi un animaletto da sfamare e infine un piccolo umano – o una cosa prossima all’umano – da crescere e da educare. Un figlio che meno biologicamente nostro non potrebbe essere ma un figlio che, come tutti i figli, ci viene consegnato senza il libretto di istruzioni, né sul montaggio, né sull’utilizzo, né sulla manutenzione … né sul futuro che gli sarà destinato. Un figlio che come tutti i figli cresce troppo in fretta e ci costringe a cambiare continuamente i nostri punti di riferimento per adattarli ai suoi; e che a un certo punto prenderà una strada diversa da quella che ci aspettavamo e da quella che sognavamo per lui ma che in qualche modo, inevitabilmente, sarà la sua strada. Un figlio che tuttavia, nel suo diventare adulto, non dimenticherà mai le proprie origini e chi lo ha cresciuto, nutrito ed educato.

“Stavo cercando di essere una brava madre, una buona amica con Borne, così dissi: – Sì, ogni cosa ha uno scopo. E ogni persona ha uno scopo, o lo trova -. O se non altro trova una ragione. – E io sono una persona? disse Borne, con le antenne tese a dimostrare un’attenzione particolare. Non esitai. – Sì, Borne. Certo che sei una persona”. (pag.70)

Gli elementi della fiction distopica stavolta ci sono tutti, diversamente da quanto era accaduto con la “Trilogia dell’Area X”. Abbiamo l’ambientazione post-apocalittica, in cui la parte fondamentale è rappresentata dall’attenzione per i temi dell’ecologia e del wilderness, prima che su scenari industriali o di discendenza cyber-punk. Ambientazioni in cui l’acqua, declinata in tutte le sue forme di archetipo Ballardiano, presenti o assenti, gioca un ruolo fondamentale quale origine primigenia dell’Uomo ed elemento fondante e imprescindibile per la sopravvivenza del genere umano. Abbiamo la critica verso la società del consumo sfrenato, dell’indifferenza verso l’ambiente, della lotta senza esclusione di colpi per il mantenimento di uno status-quo insostenibile.

Questi scenari sconvolgenti, che forse appartengono al pianeta Terra ma forse anche no (e qui sta uno dei nodi del romanzo, di più non si può dire) e che in parte anticipano come sappiamo il mondo che verrà se non cambiamo i paramenti attraverso cui viviamo l’attuale, fanno da contrappunto alla tenerezza di una madre per caso, che accoglie un figlio (forse atteso, forse no) come lo accolgono tutte le madri del mondo: con dubbio e imperizia.

“Ora avrei cominciato a preoccuparmi per lui. Mi sarei preoccupata della sua incolumità, perché non potevo più controllarlo, ma anche se lo avessi controllato non avrei avuto alcuna garanzia di riuscire a tenerlo al sicuro. Mi sarei preoccupata dell’ingenuità della sua fiducia. Mi sarei preoccupata di ogni mancanza” (pag.161)

Borne, come tutti i figli, non dà risposte perché la sua natura di figlio è solo una: quella di porre domande.

“Devo avere la certezza di aver compreso correttamente quei momenti, di aver fatto le scelte giuste. Ma è una certezza che non potrò avere mai” (pag.192)

Allo stesso modo fa Jeff VanDerMeer con questo romanzo, perché se ne guarda bene dal consegnare al lettore una qualsiasi opinione preconcetta sui temi cardine che si è proposto di affrontare: la manipolazione genetica, i nuclei familiari non convenzionali, i cambiamenti climatici, l’ecologia, il capitalismo. Semplicemente, attraverso quello che sa fare – scrivere bene e scrivere di fiction distopica – non fa nient’altro se non parlare di ciò che ormai, volenti o nolenti, fa parte – questa volta sì – della nostra realtà e non di un mondo soltanto immaginato.

La storia della cercarifiuti Rachel è l’esperienza di tutte noi madri. E Borne non è altro che l’innocenza dell’infanzia e della sua fine, quel momento insieme magico e straziante in cui ogni genitore deve prendere per mano il proprio figlio e poi affidarlo al mondo e al destino.

“La cosa che non avrei mai potuto scordare, è che era davvero bello. Era così incredibilmente bello, e non me ne ero mai accorta prima di allora. Nello strano blu oltremare della sera, il fiume schiumava di lilla, oro e arancio fra gli isolotti rocciosi chiazzati di alberi… ed era incredibile. Con quella luce, la Scogliera risplendeva di un colore profondo che era quasi nero ma non del tutto, quasi blu ma non del tutto, irto di ombre solide e fredde. Borne non sapeva che era tutto letale, velenoso, davvero schifoso. Forse per lui non lo era. Forse sarebbe stato in grado di nuotare in quel fiume senza farsi niente. E forse, me ne rendevo conto solo in quel momento, forse fu allora che cominciai ad amarlo. Perché non vedeva il mondo come lo vedevo io” (pag.61)

… e grande apprezzamento per la traduzione di Vincenzo Latronico. Non deve essere stata impresa facile.

Buona lettura 🙂

ps. questa lettura conclude (si fa per dire) quel percorso che ho intrapreso qualche mese fa, forse in maniera un po’ inconscia, di cui ho parlato qui. Di cose da leggere in proposito ce ne sarebbero molte altre ovviamente – ne ho già in mente una di cui parlarvi: spero di riuscire a farlo presto, magari anche su Instagram. Il suo nome è #Loop 🙂

E se volete qualche immagine, di orsi e di astronauti… andate qui:

https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/24/jeff-vandermeer-amends-the-apocalypse

e qui:

http://weirdfictionreview.com/2017/05/interview-jeff-vandermeer-borne/